はじめに:面倒な「行き来」、していませんか?

「やっとコーディングに集中できると思ったら、レビュー依頼の通知。ブラウザでPRを開き、ブランチ名を確認してコピー、ターミナルに戻って

git checkoutを貼り付け…。やっとの思いでレビューを始めた頃には、もう集中力は途切れ途切れにに。。。」

こんな風に、GitHubの操作のためにブラウザとターミナルを行き来することに、小さなストレスを感じたことはありませんか?その「小さなストレス」、積もり積もって集中力を奪う厄介な敵です。

この作業の切り替え(コンテキストスイッチ)は、集中力を削ぎ、煩わしさを生む原因になります。これは、集中して本を読んでいる最中に、何度も別の用事で呼び出されるようなものです。一度中断すると、元の集中状態に戻るには時間がかかります。

(注: コンテキストスイッチとは、思考や作業の対象を切り替えることです。プログラミングのような集中力が必要な作業では、少しの中断が大きな効率低下につながることがあります。)

この記事を読めば、あなたも…

✅ ghコマンドでPRやIssueをターミナルから操作できるようになる

✅ 面倒な定型作業を自動化する「自分だけのコマンド」を作れるようになる

✅ ブラウザとターミナルの行き来が減り、開発に集中できる時間が増える

この記事の対象読者

- プログラミング学習を始めたばかりの方

- GitやGitHubの基本操作に慣れてきた方

- ターミナル(コマンドライン)での作業が好きな方

- 開発の効率を少しでも上げたいと思っている方

目次

- GitHub CLI(gh)とは?

- 準備:ghを使えるようにしよう

- まずはこれ!現場で使えるgh基本コマンド5選

- 応用編:シェルスクリプトで「自分だけのコマンド」を作ろう

- 参考資料

- まとめ:今日から始める「脱・面倒」なGitHub操作

GitHub CLI(gh)とは?

今回紹介するGitHub CLI(gh) は、コマンドライン(ターミナル)からGitHubのほぼすべての機能を操作できるようにする公式ツールです。

これを導入することで、作業中のターミナルやIDEから離れることなく、開発ワークフロー全体をスムーズに実行できるようになります。

ghの基本的な使い方は、gh <操作対象> <実行内容> という直感的な形式になっています。

- Issueを一覧したい →

gh issue list - PRを作成したい →

gh pr create - リポジトリをブラウザで開きたい →

gh repo view --web

このように、GitHubのWebサイトで日常的に行っている操作の多くが、コマンドに置き換えることができます。

準備:ghを使えるようにしよう

この記事で紹介するコマンドを使うには、GitHub CLIのインストールと認証が必要です。

1. インストール

お使いのOSに合わせて、以下のコマンドでインストールできます。

- macOS (Homebrew):

brew install gh2. 認証

インストール後、ターミナルで以下のコマンドを実行します。

gh auth loginいくつか質問が表示されますが、基本的には推奨設定(デフォルト)のままEnterキーを押していけば大丈夫です。

(例: What account do you want to log into? → GitHub.com、What is your preferred protocol for Git operations? → SSH など)

途中でブラウザが開き、GitHubアカウントへのアクセス許可を求められたら、許可してください。

これで準備は完了です!

Github CLI(gh)のインストール手順は、以下の記事で詳細に解説していますので、是非ご覧ください。

まずはこれ!現場で使えるgh基本コマンド5選

1. リポジトリのクローンと作成 (gh repo create, gh repo clone)

概要:

git cloneの高機能版です。単にクローンするだけでなく、フォーク元のリポジトリをupstreamとして自動で登録してくれるなど、賢く動作します。また、ターミナルから直接GitHub上に新しいリポジトリを作成することもできます。

利用シーン:

- 新しいプロジェクトを始めるにあたり、ローカルディレクトリを元にGitHubリポジトリを作成したい。

- オープンソースプロジェクトに参加するため、リポジトリをフォークしてクローンしたい。

実行手順:

ローカルディレクトリを元にGitHubリポジトリを作成

# カレントディレクトリを元に、'my-new-project' という名前のリポジトリをGitHub上に作成

gh repo create my-new-project --public --source=. --remote=origin【コマンド解説】

--public: 公開リポジトリとして作成します。(非公開にしたい場合は--privateを使います)--source=.: 今いるディレクトリ(カレントディレクトリ)にあるファイルを元に作成します。--remote=origin: ローカルリポジトリのリモート接続先としてoriginという名前を設定します。

OSSリポジトリをフォークしてクローン

# 'owner/repo' をクローンします

# 対話形式で「このリポジトリをフォークしますか?」と聞いてくれます

gh repo clone owner/repo

# クローン後、'upstream' という名前でフォーク元のリポジトリが自動登録されます

# これにより、本家の変更を取り込むのが簡単になります!

$ git remote -v

# origin https://github.com/YOUR_NAME/repo.git (fetch)

# origin https://github.com/YOUR_NAME/repo.git (push)

# upstream https://github.com/owner/repo.git (fetch)

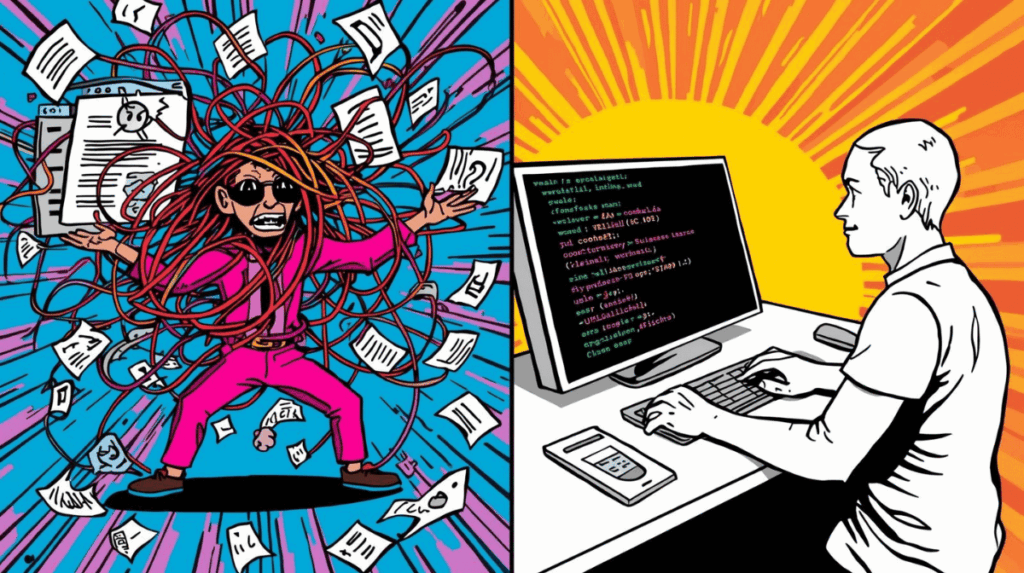

# upstream https://github.com/owner/repo.git (push)補足:origin と upstream って何?

オープンソース開発などで fork を使うワークフローでは、リモートリポジトリが2つ登場します。gh repo clone はこの設定を自動で行ってくれる便利なコマンドです。それぞれの役割を理解しておきましょう。

upstream: 「上流」という意味で、フォーク元となった大本のリポジトリを指します。通常、他の開発者や組織が管理しており、私たちは直接変更を加える権限(push権限)を持ちません。プロジェクトの最新の変更は、ここから取得します。origin: 「起源」という意味ですが、この文脈では自分自身がフォークして作成したリポジトリ(自分のGitHubアカウント上にあるコピー)を指します。これには自由にpushできます。変更作業はここに対して行い、最終的にupstreamへPull Requestを送ります。

【関係性のイメージ図】

この3つのリポジトリの関係は、よく「図書館」に例えられます。

upstream(大図書館): プロジェクトの原本が保管されている大きな図書館。誰もが読むこと(pull/fetch)はできるが、書き込むことはできません。origin(自分の書斎の本棚): 大図書館から借りてきた本(リポジトリ)をコピーして置いておく、自分の家の本棚。自由に書き込んだり(push)、付箋を貼ったりできます。- ローカル (机の上): 実際に作業をする机の上。本棚(origin)から本を持ってきて(clone/pull)、編集作業を行う場所です。

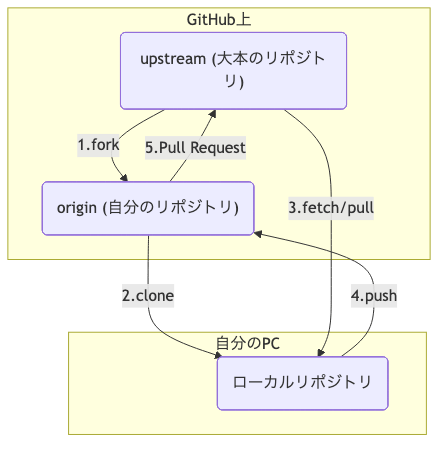

さらに、ブランチレベルでの変更の流れを可視化すると以下のようになります。

【一般的なワークフロー】

fork: まず、GitHub上でupstreamリポジトリを自分のアカウントにフォークし、originを作ります。clone: 次に、gh repo cloneを使って自分のoriginリポジトリをローカルPCにクローンします。このとき、ghが自動でupstreamも登録してくれます。fetch&merge: 作業を始める前に、upstreamの最新の変更をgit fetch upstreamで取得し、git merge upstream/mainなどで自分のブランチに取り込みます。(本が改訂されたので、最新版に差し替えるイメージです)push: 自分のPCで加えた変更を、git push origin my-feature-branchのようにoriginにプッシュします。Pull Request: 最後に、GitHub上でoriginの変更をupstreamに取り込んでもらうよう、Pull Requestを作成します。

gh repo clone はこのステップ2をまとめて行ってくれるため、OSSへの参加やチーム開発のスタートアップがスムーズになります。

📝 ミニクイズ:理解度チェック!gh repo cloneでフォークしたリポジトリをクローンした際、upstreamとして登録されるのはどのリポジトリでしょう?

- 自分自身のGitHubアカウント上にあるリポジトリ

- クローン先のローカルPC上のリポジトリ

- フォーク元となった大本のリポジトリ

答え

3. フォーク元の大本のリポジトリが`upstream`として登録され、変更を取り込む際の基準点となります。

2. Pull Requestの一覧とチェックアウト (gh pr list, gh pr checkout)

概要:

レビュー作業を効率化するコマンドです。自分にレビュー依頼が来ているPRを一覧したり、特定のPRをコマンド一つでローカルに持ってきて動作確認したりできます。

利用シーン:

- 「今日のレビュー対象は何かな?」と確認したい。

- レビューするために、PRのコードをローカルで動かしてみたい。

実行手順:

# 現在オープンなPRを一覧表示

gh pr list

# 自分にレビューが依頼されているPRを一覧表示

gh pr list --search "is:open review-requested:@me"

# PR番号123のブランチをローカルに切り替える(ブランチ名などを覚える必要がない!)

gh pr checkout 123コマンド例:

hogehoge@mac hello-world % gh pr list

Showing 1 of 1 open pull request in hogehoge/hello-world

ID TITLE BRANCH CREATED AT

#11 Update index.html feature/d-branch less than a minute ago

hogehoge@mac hello-world %

hogehoge@mac hello-world % コマンド例:

hogehoge@mac hello-world % gh pr list --search "is:open review-requested:@me"

Showing 1 of 1 pull request in hogehoge/hello-world that matches your search

ID TITLE BRANCH CREATED AT

#11 Update index.html feature/d-branch about 5 minutes agoコマンド例:

hogehoge@mac hello-world % gh pr checkout 10

Enter passphrase for key '/Users/hogehoge/.ssh/id_ed25519':

remote: Enumerating objects: 5, done.

remote: Counting objects: 100% (5/5), done.

remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.

remote: Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)

Unpacking objects: 100% (3/3), 931 bytes | 103.00 KiB/s, done.

From github.com:hogehoge/hello-world

* [new branch] feature/d-branch -> origin/feature/d-branch

branch 'feature/d-branch' set up to track 'origin/feature/d-branch'.

Switched to a new branch 'feature/d-branch'

hogehoge@mac hello-world % git status

On branch feature/d-branch

Your branch is up to date with 'origin/feature/d-branch'.

nothing to commit, working tree clean

hogehoge@mac hello-world %📝 ミニクイズ:理解度チェック!

レビュー依頼が来ているPRのブランチをローカルで確認したい時、最も効率的なコマンドは次のうちどれでしょう?

- `git checkout <ブランチ名>`

- `gh pr checkout `

- `gh pr view `

答え

2. `gh pr checkout`を使えば、PR番号だけで対象のブランチに切り替えることができ、ブランチ名を調べる手間が省けます。

3. Issueの検索 (gh search issues)

概要:

Web UIと同じように、ラベルや担当者などでIssueを柔軟に検索できます。

利用シーン:

- 自分が担当しているバグのIssueを条件を指定して確認したい。

コマンド例:

# キーワード "readme" と "typo" の両方に一致するIssueを検索

$ gh search issues readme typo

# フレーズ "broken feature" に一致するIssueを検索

$ gh search issues "broken feature"

# cli オーガニゼーション内のIssueとプルリクエストを検索

$ gh search issues --include-prs --owner=cli

# 自分に割り当てられているオープンなIssueを検索

$ gh search issues --assignee=@me --state=open

# コメントが100件より多いIssueを検索

$ gh search issues --comments=">100"

# "bug" ラベルを含まないIssueを検索

$ gh search issues -- -label:bug

# アーカイブされていないリポジトリからのみIssueを検索(デフォルトは全リポジトリ)

$ gh search issues --owner github --archived=falseコマンド実行例:

# --state=open(未解決のIssue)かつ --label=bug(bugラベル付き)かつ

# --assignee=@me(自分が担当者)のIssueを検索

# このように、GitHubのWebサイトで使う検索クエリをそのまま渡せます

hogehoge@mac hello-world % gh search issues --assignee=@me --state=open --label=bug

Showing 1 of 1 issues

REPO ID TITLE LABELS UPDATED

hogehoge/hello-world #12 index.htmlのタイトルが誤っている bug about 5 minutes ago

hogehoge@mac hello-world %4. ワークフローの実行 (gh workflow run)

概要:

workflow_dispatchトリガーを持つGitHub Actionsのワークフローを、手動で実行します。

利用シーン:

- ステージング環境へのデプロイ用ワークフローを、任意のタイミングで実行したい。

実行手順:

# 'deploy.yml' という名前のワークフローを 'main' ブランチで実行

gh workflow run deploy.yml --ref main実行中のログをリアルタイムで見たい場合は gh run watch が便利です。

コマンド実行例:

hogehoge@mac hello-world % gh workflow run main.yml --ref feature/d-branch

✓ Created workflow_dispatch event for main.yml at **feature/d-branch**

To see runs for this workflow, try: **gh run list --workflow="main.yml"**

hogehoge@mac hello-world % gh run watch

found no in progress runs to watch

hogehoge@mac hello-world % gh workflow run main.yml --ref feature/d-branch

✓ Created workflow_dispatch event for main.yml at **feature/d-branch**

To see runs for this workflow, try: **gh run list --workflow="main.yml"**

hogehoge@mac hello-world % gh run watch

**?** **Select a workflow run** * Hello World Action, Hello World Action [feature/d-branch] 2s ago

✓ **feature/d-branch** Hello World Action orcus-s13i-tbp/hello-world#11 · 778331

Triggered via workflow_dispatch less than a minute ago

**JOBS**

✓ **say-hello** in 4s (ID 50514)

✓ Set up job

✓ Say Hello

✓ Check Runner OS

✓ Complete job

✓ Run **Hello World Action** (778331) completed with 'success'

hogehoge@mac hello-world %5. エイリアスの設定 (gh alias set, gh alias delete)

概要:

よく使うけれど少し長いコマンドに、自分だけの短い別名(エイリアス)を付ける機能です。

利用シーン:

gh pr list --search "is:open review-requested:@me"は毎回入力するのが大変なので、gh pr-reviewというコマンドで実行したい。

実行手順:

# 'prr' というエイリアス(別名)を設定します

# '!' を先頭につけることで、シェルコマンドではなくghコマンド自身を実行するよう指定します

gh alias set prr '!gh pr list --search "is:open review-requested:@me"'

# これで次回から 'gh prr' を実行するだけでよくなります

gh prrコマンド実行例:

hogehoge@mac hello-world % gh alias set prr '!gh pr list --search "is:open review-requested:@me"'

- Creating alias for **prr**: **!gh pr list --search "is:open review-requested:@me"**

✓ Added alias **prr**

hogehoge@mac hello-world % gh prr

Showing 1 of 1 pull request in hogehoge/hello-world that matches your search

ID TITLE BRANCH CREATED AT

#11 Update index.html feature/d-branch about 52 minutes ago

hogehoge@mac hello-world %補足:エイリアスの確認と解除

設定したエイリアスは、gh alias list コマンドでいつでも確認できます。

実行手順:

# 設定されているエイリアスの一覧を表示

gh alias listコマンド実行例:

# エイリアスの一覧を表示

hogehoge@mac hello-world % gh alias list

co: pr checkout

prr: '!gh pr list --search "is:open review-requested:@me"'

hogehoge@mac hello-world %不要になったエイリアスは gh alias delete コマンドで簡単に削除できます。

実行手順:

# エイリアスを削除

gh alias delete prrコマンド実行例:

# 'prr' というエイリアスを削除

hogehoge@mac hello-world % gh alias delete prr

✓ Deleted alias prr; was !gh pr list --search "is:open review-requested:@me"

# 削除されたか確認

hogehoge@mac hello-world % gh alias list

co: pr checkout

hogehoge@mac hello-world %応用編:シェルスクリプトで「自分だけのコマンド」を作ろう

ghコマンドの真価は、シェルの設定ファイル(.bashrcや.zshrcなど)に「関数」や「エイリアス」を追記し、自分だけのオリジナルコマンドとして使うことで発揮されます。

エイリアスは便利ですが、複数のコマンドを組み合わせたり、条件によって処理を分けたりすることはできません。そこで登場するのがシェルスクリプトです。ここでは、ghとシェルスクリプトを組み合わせることで、定型作業を「完全に自動化」する方法を紹介します。

ケース1: 次にレビューすべきPRを瞬時に開く

「さて、次にレビューするPRはどれだっけ?」と思った瞬間に、対象のPRページをブラウザで開く関数です。

# 'review' という名前の関数を定義します

function review() {

# PRの「番号」を取得

local pr_number

pr_number=$(gh pr list --search "is:open review-requested:@me" --limit 1 --json number --jq '.[0].number')

if [ -n "$pr_number" ]; then

echo "レビュー対象のPR #${pr_number} を開きます..."

# gh pr view <番号> --web を使ってブラウザで開く

gh pr view "$pr_number" --web

else

echo "レビュー待ちのPRはありませんでした!素晴らしい!✨"

fi

}これを設定しておけば、ターミナルで review と打つだけで、次にレビューすべきPRがブラウザで開きます。集中を妨げません。

ケース2: お掃除も一瞬!マージ済みブランチをまとめて削除

作業が終わったブランチがローカルにどんどん溜まって、git branch の一覧が見づらくなっていませんか?この関数を使えば、GitHub上でマージ済みのローカルブランチを安全に一括削除できます。

# 'git-clean' という名前の関数を定義します

function git-clean() {

# 1. リポジトリのデフォルトブランチ名を動的に取得する

local default_branch

default_branch=$(gh repo view --json defaultBranchRef --jq .defaultBranchRef.name)

if [ -z "$default_branch" ]; then

echo "エラー: デフォルトブランチを取得できませんでした。"

return 1

fi

# 2. 安全なデフォルトブランチへの移動を試み、失敗したら処理を中断する

echo "デフォルトブランチ '${default_branch}' に切り替えます..."

git switch "$default_branch" || return 1

# リモートの最新の状態(どのブランチがマージされたか)を取得します

echo "リモートの最新情報を取得します..."

git fetch --prune

echo "以下のマージ済みローカルブランチを削除します..."

# `gh pr list` でマージ済みのPRのブランチ名を取得し、

# `grep` で保護したいブランチ(デフォルトブランチなど)を明示的に除外してから、

# `xargs` を使って `git branch -d` コマンドに渡し、一つずつ削除します

gh pr list --state merged --json headRefName --jq '.[].headRefName' \

| grep -v -E "^(${default_branch}|master|develop)$" \

| xargs -I {} git branch -d {}

echo "お掃除完了です! ✨"

}これで git-clean と打ち込むだけで、いつでもローカルリポジトリを綺麗な状態に保てます。

※ jq '.[].headRefName'の部分は、「JSON形式の結果の各要素(.[])から、defaultBranchRef.nameというキーの値だけを取り出す」という処理をしています。

※ git branch -d は、マージされていない変更が残っているブランチは安全のために削除しません。もし強制的に削除したい場合は -D オプションもありますが、まずは安全な -d から試すのがおすすめです。

ケース3: 面倒なPR作成をコマンド一発で

PR作成時に毎回ブラウザでベースブランチを選び、タイトルを書き、レビュアーを指定するのは面倒です。この関数は、PRのタイトルを渡すだけでシンプルなPRを作成します。

# 'cpr' (Create Pull Request) という名前の関数を定義します

# 使い方: cpr "PRのタイトル"

function cpr() {

# 現在のブランチをGitHubにプッシュします

git push --set-upstream origin "$(git rev-parse --abbrev-ref HEAD)"

# 定型的なPRを作成します

# --base: ベースブランチ, --title: タイトル, --body: 本文, --reviewer: レビュアー

gh pr create --base "main" --title "$1" --body "(ここにPRのテンプレートを記述)" --reviewer "my-org/reviewers"

}$1 の部分には、cpr "すごい機能を追加" のように実行した際の最初の引数(”すごい機能を追加”)が入ります。--reviewer には、レビューを担当するGitHubのチーム(例: my-org/reviewers)や個人のアカウント(例: username)を指定できます。

コマンド実行例:

# PRを作成

hogehoge@mac hello-world % cpr "test-pr"

Enter passphrase for key '/Users/hogehoge/.ssh/id_ed25519':

Enumerating objects: 5, done.

Counting objects: 100% (5/5), done.

Delta compression using up to 8 threads

Compressing objects: 100% (3/3), done.

Writing objects: 100% (3/3), 293 bytes | 293.00 KiB/s, done.

Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)

remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.

remote:

remote: Create a pull request for 'feature/e-branch' on GitHub by visiting:

remote: https://github.com/hogehoge/hello-world/pull/new/feature/e-branch

remote:

To github.com:hogehoge/hello-world.git

* [new branch] feature/e-branch -> feature/e-branch

branch 'feature/e-branch' set up to track 'origin/feature/e-branch'.

Creating pull request for feature/e-branch into main in hogehoge/hello-world

https://github.com/hogehoge/hello-world/pull/15

hogehoge@mac hello-world %ケース4: 定型的なIssue報告をテンプレート化

関数を作るほどではないけれど、よく使うコマンドは「エイリアス(別名)」として登録すると便利です。これは、バグ報告用のIssueを簡単に作成するエイリアスの例です。

# 'bug-report' というエイリアスを設定します

# '!' を付けると、ghコマンドやシェルコマンドを直接実行できます

# $1, $2... はエイリアス実行時に渡される引数に置き換わります

gh alias set bug-report '!printf "## 概要\n%s\n\n## 再現手順\n1. \n2. \n\n## 環境\n- OS: \n- Browser: " "$2" | gh issue create --title "Bug: $1" --body-file - --label "bug"'これを設定しておけば、以下のようにコマンドを実行するだけで、フォーマットに沿ったIssueが作成されます。

# 使い方

gh bug-report "ログイン画面でクラッシュする" "ユーザー名を入力するとアプリが落ちます"$1には1番目の引数(この例では “ログイン画面でクラッシュする”)、$2には2番目の引数(”ユーザー名を入力するとアプリが落ちます”)が、それぞれ自動的に入ります。チームでIssueのフォーマットを統一したい場合に特に強力です。

参考資料

- GitHub CLI マニュアル

まとめ:gh pr checkout から始めるGitHub効率化

ghは、日々の定型的な作業を自動化し、コーディングという本質的な作業に集中させてくれる「優秀なアシスタント」です。

この記事で紹介したすべてのコマンドを一度に覚える必要はありません。まずは gh pr checkout から試してみませんか?レビューのためにブランチ名を手でコピー&ペーストする手間がなくなるだけでも、その効果をきっと実感できるはずです。

一つずつ、あなたの開発フローにghを取り入れて、最強の時短術を身につけていきましょう!

本記事をご利用いただくにあたって

この記事は、公開時点(2025年9月)の情報に基づき、正確な情報を提供するよう努めています。

しかし、本記事で解説するソフトウェアやサービスの仕様は日々更新されるため、記事内で紹介している画面や手順が、ご覧いただいている時点では変更されている可能性があります。

もし内容に相違がある場合は、各サービスの最新の公式ドキュメントも併せてご参照ください。本記事の情報を利用される際は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。