環境変数は「魔法の杖」ではない、しかし「強力なツール」だ

開発者の皆さん、日々のコーディングお疲れ様です。

あなたは「環境変数」と聞いて、どんなイメージを抱きますか?「設定が面倒」「よくわからないけど、とりあえず.bashrcに書いている」…そんな声が聞こえてきそうです。

しかし、環境変数は単なる設定ファイルの一部ではありません。適切に使いこなせば、あなたの開発ワークフローを劇的に加速させる「強力なツール」となり得ます。

本記事では、環境変数の基礎知識から一歩踏み込み、macOSとUbuntu環境で開発効率を最大化するための実践的なテクニックを深掘りします。

PATHの賢い管理術から、シェルスクリプトでの応用、さらには開発ツールとの連携まで、あなたの「環境変数マスターへの道」を強力にサポートします。

さあ、環境変数の秘められた力を解き放ち、開発ワークフローを爆速に変えましょう!

目次

- PATH環境変数を活用したコマンドパスの管理

- 独自のスクリプトやツールへのパス追加

- バージョン管理ツール(pyenv, nvmなど)との連携

- シェルスクリプトでの環境変数活用術

- 条件分岐やループでの利用

- 外部コマンドへの引数渡し

- エイリアスと関数で環境変数をさらに便利に

- よく使う環境変数の確認用エイリアス

- 環境変数を一時的に設定する関数

- 開発ツール(IDE, エディタ)との連携

- まとめとトラブルシューティング編への橋渡し

対象読者

- 環境変数の基本的な設定はできるが、さらに活用したいと考えている開発者

- 開発ワークフローの効率化に興味がある方

- PATH環境変数の管理や、シェルスクリプトでの環境変数活用術を知りたい方

- IDEやエディタと環境変数の連携について理解を深めたい方

- macOSとUbuntuの両方で使える実践的なテクニックを探している方

動作検証環境

この記事は、以下の環境で検証しています。

- OS : macOS Tahoe Version 26.0

- ハードウェア : MacBook Air 2024 M3 24GB

- Multipass : Multipass version 1.16.1

- Ubuntu : 24.0.4.0.2

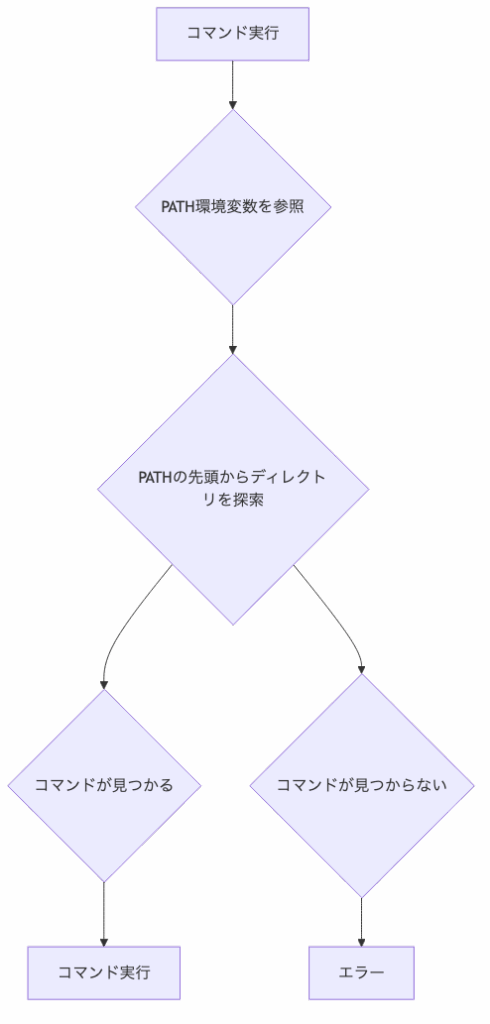

PATH環境変数を活用したコマンドパスの管理

独自のスクリプトやツールへのパス追加

開発を進める中で、あなたはきっと自分だけの便利なスクリプトやツールを作成するでしょう。これらをどこからでも実行できるようにするには、PATH環境変数を適切に設定することが不可欠です。

例えば、~/binというディレクトリに自作のスクリプトを置いているとします。このディレクトリをPATHに追加するには、~/.zshrc(Zshの場合)や~/.bashrc(Bashの場合)に以下の行を追加します。

# ~/.zshrc または ~/.bashrc

export PATH="$HOME/bin:$PATH"この設定により、~/bin内のスクリプトをフルパスで指定することなく、コマンド名だけで実行できるようになります。

バージョン管理ツール(pyenv, nvmなど)との連携

PythonのpyenvやNode.jsのnvmのようなバージョン管理ツールは、特定のプロジェクトで異なる言語バージョンを使用する際に非常に便利です。これらのツールもPATH環境変数を巧みに操作することで、その真価を発揮します。

例えば、pyenvをインストールすると、通常は以下のような設定をシェル設定ファイルに追加するよう指示されます。

# ~/.zshrc または ~/.bashrc

export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"

export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"

eval "$(pyenv init --path)"

eval "$(pyenv virtualenv-init -)"これにより、pyenvが管理するPythonのバージョンがPATHの先頭に挿入され、pythonコマンドを実行した際にpyenvが制御するバージョンが優先的に使用されるようになります。nvmも同様の仕組みで動作します。

図1: PATH環境変数によるコマンド解決のフロー

シェルスクリプトでの環境変数活用術

条件分岐やループでの利用

シェルスクリプトは、環境変数を活用することで、より柔軟で強力な自動化ツールとなります。例えば、特定の環境変数の値によって処理を分岐させたり、リスト形式の環境変数をループで処理したりすることができます。

#!/bin/bash

# 環境変数 DEBUG_MODE が "true" の場合のみデバッグメッセージを出力

if [ "$DEBUG_MODE" = "true" ]; then

echo "デバッグモードが有効です。"

# デバッグ用の処理

fi

# 環境変数 TARGET_SERVERS にカンマ区切りでサーバーリストが設定されている場合

IFS=',' read -ra SERVERS <<< "$TARGET_SERVERS"

for server in "${SERVERS[@]}"; do

echo "サーバー $server にデプロイ中..."

# デプロイ処理

done外部コマンドへの引数渡し

環境変数は、シェルスクリプトから外部コマンドへ情報を渡す際にも役立ちます。特に、機密情報や頻繁に変わる設定値をスクリプト内にハードコードする代わりに、環境変数として渡すことで、スクリプトの汎用性とセキュリティを高めることができます。

#!/bin/bash

# APIキーを環境変数から取得

API_KEY="$MY_API_KEY"

if [ -z "$API_KEY" ]; then

echo "エラー: MY_API_KEY 環境変数が設定されていません。"

exit 1

fi

# 外部コマンドにAPIキーを渡して実行

curl -H "Authorization: Bearer $API_KEY" https://api.example.com/dataエイリアスと関数で環境変数をさらに便利に

環境変数の設定や確認は、エイリアスやシェル関数と組み合わせることで、さらに効率化できます。

よく使う環境変数の確認用エイリアス

# ~/.zshrc または ~/.bashrc

alias showpath='echo $PATH | tr ":" "\n"'

alias showenv='env | sort'showpathと入力するだけでPATHの内容を整形して表示したり、showenvで現在の環境変数をソートして一覧表示したりできます。

環境変数を一時的に設定する関数

特定のコマンドを実行する際にだけ環境変数を設定したい場合、シェル関数が便利です。

# ~/.zshrc または ~/.bashrc

my_command_with_debug() {

DEBUG_MODE="true" my_custom_command "$@"

}この関数を定義しておけば、my_command_with_debug arg1 arg2と実行するだけで、my_custom_commandがDEBUG_MODE=trueの状態で実行されます。

開発ツール(IDE, エディタ)との連携

現代の開発環境では、IDEやエディタも環境変数と密接に連携しています。VS CodeやIntelliJ IDEAなどの多くのIDEは、プロジェクト設定や起動設定を通じて環境変数を管理・利用する機能を提供しています。

例えば、VS Codeのlaunch.jsonやtasks.jsonでは、envプロパティを使ってデバッグセッションやタスク実行時に環境変数を設定できます。

// .vscode/launch.json の例

{

"version": "0.2.0",

"configurations": [

{

"name": "Python: Current File",

"type": "python",

"request": "launch",

"program": "${file}",

"console": "integratedTerminal",

"env": {

"FLASK_APP": "app.py",

"FLASK_ENV": "development",

"DATABASE_URL": "postgresql://user:password@localhost/mydb"

}

}

]

}これにより、IDE内でデバッグやテストを実行する際に、プロジェクト固有の環境変数を自動的に適用できます。

まとめとトラブルシューティング編への橋渡し

本記事では、環境変数を活用して開発ワークフローを爆速にするための実践的なテクニックを幅広くご紹介しました。PATHの効率的な管理、シェルスクリプトでの柔軟な利用、エイリアスや関数による操作の簡略化、そしてIDEとの連携。これらをマスターすることで、あなたの開発効率は飛躍的に向上するでしょう。

しかし、環境変数は強力なツールであると同時に、その複雑さゆえにトラブルの原因となることも少なくありません。「設定したはずなのに反映されない」「意図しない値が使われている」といった経験は、多くの開発者が通る道です。

次回の記事では、そんな「困った時」に役立つ、macOSとUbuntuでの環境変数トラブル解決ガイドを深掘りします。効果的なデバッグ手法からOS特有の落とし穴まで、あなたの悩みを解決するヒントが満載です。どうぞご期待ください!

免責事項

本記事は、環境変数に関する一般的な情報提供を目的としています。記載されている情報は、執筆時点での正確性を期しておりますが、OSのバージョンアップや環境の変化により、内容が古くなったり、異なる挙動を示す可能性があります。本記事の内容を実践される際は、ご自身の責任において十分な検証を行い、必要に応じて公式ドキュメント等をご確認ください。本記事の情報を利用したことによって生じた、いかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。